|

专访厦门大学副校长邬大光

邬大光 袁建胜/摄

一方面是我国绝大多数大学已经成为多科性大学或综合性大学,以及出现的许多第一,生师比世界第一、高校校均规模世界第一等等。另一方面,各个研究型大学的整个教学方式、教学资源配置情况等各项统计指标与30年前甚至和旧中国大学相比,没有发生本质上的变化。中国大学本科培养模式已经到了非改不可的地步了。

在今年新的学期里,浙江大学所有新生不直接进入各自专业所在的院系,而是进入新成立的本科生院,接受通识教育阶段的学习和统一管理。目前很多高校开始探索相似的本科生培养模式,改革方向是通过调整本科教育组织模式和过程,更好地实行通识教育以拓宽学生知识视野,并在通识教育基础上给予学生更多、更广泛的学习自由。

居东南一隅的厦门大学,有近90年的历史,传统赋予它浓厚的底蕴,同时又有潘懋元先生首创的高等教育学科,不免让人们对这所学校的改革寄予希望。作为国内高等教育学研究领域的中青年学者代表人之一,邬大光有丰硕的研究成果。他于今年年初在厦门大学提出新的教学思路。历经半年多的全校范围内的调研、磨合,新的教学计划将于今年在进入厦门大学的新生中逐步实施。

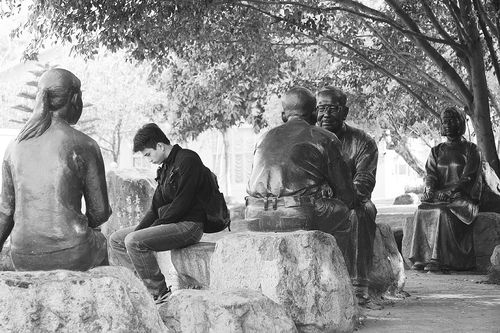

厦大校园雕塑:《陈嘉庚与学生在一起》 袁建胜/摄

新计划有不同寻常的意义

《大学周刊》:厦门大学将在2008级新生中实行新的教学计划,这是一项对人才培养较为基础或者说较为根本的变革,促使您思考并推进厦门大学实施新的教学计划的原因是什么?

邬大光:任何改革都不是为改革而改革,而是着眼于现实的需要并从理论上加以提炼并最终付之于实践的行动。从一般工作角度讲,教学计划修订是一项极其常规工作,并没有新鲜的形式,但是,从教学计划修订的内容及其蕴含的精神实质来看,厦门大学这次修订教学计划有着不同寻常的意义。

2006年上半年,我的课题组随机对50所高校的专业变化进行了一项调查,涵盖理工类、财经类、农业类、林业类、外语类5种院校,调查的结果令我吃惊。结果表明,除了个别音乐类、体育类、美术类院校外,现在我国普通高校绝大多数已经成为多科性大学或综合性大学。例如某理工大学,1993年有49个专业,非理工类的专业只占8%,2006年发展到67个专业,非理工类的专业占26.87%,当时学科门类8个,现在是10个;某农业大学,1993年该校专业数27个,学科门类4个,非农业类专业占7.4%,现在学科门类10个,除了医学都有,非农业类专业占45%。

除专业结构趋同外,随着我国高等教育的扩招,在教学的一些指标上,我国高校还出现了许多第一,例如:我国生师比世界第一、高校校均规模世界第一、班级授课规模世界第一、学时数世界第一、课时数世界第一、必修课比例世界第一等等。

所以,在我看来,我们今天面对的大学生群体对高等教育的需求在发生变化,大学生的就业环境在发生变化,大学的教学资源存在明显不足。这一切既与高等教育的扩招有关,也与时代的变化有关。今天,我国的高等教育体系发展到现在这么大的规模,我们应该清醒地认识到,当一个国家的高等教育体系达到这样一个水平之后,整个国家教育资源的配置方式要变,国家层面的各种教育体制要发生变化。同样,当一所学校的规模达到一定量时,必然也要进行新的教育教学方面的变化。很通俗的一个比方,一个3口人的家和10口人的家,整个的开销、支出是完全不一样的。

《大学周刊》:但就学校内部而言,促使这次改革的直接动因是什么?

邬大光:2006年,厦门大学提出了培养创新型人才的目标。为了配合这一任务,利用暑假,我们教务处做了一个课题,即首先把厦门大学的教学状态能够用数据表示的全部做成数据,然后把我们的数据与几所研究型大学的本科教学情况作对比,如果有可能,再与国外的研究型大学作比较,一共做出来30多个数据。结果发现,这些研究型大学的整个教学方式、教学资源配置情况等各项统计指标与10年前、20年前、30年前甚至和旧中国大学相比,没有发生本质上的变化。其中有两个数据对我刺激比较大。

一个是本科生毕业时,选修课学分只占总学分比例的28.53%。此后,我们查阅并统计了北京大学等11所“985工程”高校,882个专业(或专门化),选修课学分占总学分的比例平均是在23.4%。如果选修课的学分比例不到30%,你能说这样的学分制是真正的学分制吗?我国的大学都在说自己实行的是学分制,如果选修课的比例上不去,这样的学分制有何意义?

还有一个数据是班级授课规模。厦门大学30个人以下的班级授课规模占班级总数的10%,50个人以下的占班级总数的30%,余下的70%都超过50个人。我曾看到新疆石河子大学教务处作的一项百所高校班级授课规模调查,30人以下的班级授课规模不到30%。这与美国的大学相比恰好相反,美国50个人以下规模班级占总数的70%,30个人以下规模班级占总数的90%。我们是“倒一九”、“倒三七”。我们一直在呼唤研究型大学在高等教育大众化的同时应保持精英教育,捍卫个性化教学,这有可能吗?

我的问题就是,当大学都变成多科性或综合性时,学校变综合了,专业变综合了吗?学生培养模式变综合了吗?教学内容与课程体系变综合了吗?学生知识结构发生变化了吗?课程资源共享了吗?专业教学资源共享了吗?因为大学变综合了,而其中的运行机制不综合,那就没有意义。我国今天的大学,在外在的制度形式上已经发生了许多变化,但在人才培养方式上没有发生任何变化。因此我说,整个中国高等教育的人才培养方式,还是按照历史的惯性在走,没有跳出原来的专业教育模式。

还学生学习时间和空间

《大学周刊》:厦门大学本次修订教学计划的主导思想是什么?

邬大光:研究型大学提供给学生的显然不是事先预定的职业知识,应当是学生将来从事任何职业所需要的能力和思考的思维方法。这种能力的培养除了我们经常讲的“四基”(基本知识、基本技能、基本方法和基本素质)训练外,更重要的是让学生自主地选择、设计学习计划,这是国外研究型大学再常见不过的做法。而在我国,长期以来就没有做到。

作个比较,从学生学习时间看,美国本科生一年在校学习、考试是9个月,中国高校有42周即10个半月是用于教学和考试,无论是授课的天数还是时数都比美国高校长,一门课的课时数也最多,国外一般是45个左右,中国从48个到112个不等。试想一下,当一个学生盲目地奔跑于上课时,他能否有时间来设计和思考他的未来?

在我看来,这种本科教学现状的弊端,主要是目前的人才培养模式和教学资源配置方式不合理造成的。这种不合理我用5个“截然分开”概括,那就是选修课与必修课截然分开;主修专业与辅修专业截然分开;不同院系之间的课程截然分开;本科生与研究生课程截然分开;短学期与长学期的课程截然分开。这一分开,导致我们人才培养模式还只能局限于专业教育的框架内,既浪费了相对紧张的教学资源,也不利于不同类型学生的个性发展。

因此,本次新的教学计划主导思想试图重新思考人才培养模式,通过整合优化学校教学资源,打破学科专业的界限,使学生在更大程度上拥有自主的学习空间。换言之,给学生学习时间,给学生学习空间。

《大学周刊》:厦门大学本次修订教学计划的主要内容是什么?

邬大光:这次教学计划重点有两个方面:平台课程建设和课程资源共享。

首先,平台课程建设。学校将按照“厚基础、宽口径”,规划设置一些最为必要、最为基础、最为核心、最有价值的课程作为平台课程加以重点建设。通过平台课程的建设,试图使学生把握大学里最为基本的知识和能力,同时把最为优秀的教学资源配置到最需要的地方。

平台课程根据面向对象可以分为不同级别。例如面向全校的课程将作为一类平台课程,面向若干个学科专业课程将作为二类平台课程,面向若干专业大类课程将作为三类平台课程。

平台课程根据不同学科、专业以及学生兴趣爱好需求实行分级分类教学。比如,经济学院现下设5个系,学院要求每一个学生都“必修”9门学科平台课程,但这种必修可以通过选修的方式来完成。例如,经济史是所有经济学类专业都要修的课程,但经济史可以分为经济史1、经济史2、经济史3等。基础经济学专业学生必须修经济史1,其他经济学专业如财政学、金融学学生,只要经济史2或经济史3,但允许学生选修高一级要求的经济史1。这种课程设置将改变过去那种比较刚性的做法,整个课程体系更加模块化、弹性化。当然,经济学院还可以针对不同专业需求,规定出6门课作为全院学生的必修,剩下的3门课让不同系、不同专业的学生自行决定采用选修或必修等等。这样,本专业的必修课也可成为另一个专业的选修课。

平台课程建设计划的课程实现课程归口管理,由本学科最为资深教授作为课程建设项目的负责人,按照精品课程建设要求,力争把最为优秀的教师吸引到本科教学第一线。

其次,课程资源共享,选修当中有必修,必修当中有选修。在我国有一种普遍的看法,即认为我国大学的课程门数不够,国外大学都是4000门至5000门。我想说,当一所大学的课程都是以专业、系、学院为单位开设时,如果不大量增加教师,课程资源永远会不够。目前,大多数高校的各种教育教学资源配置,都是按照专业、系、学院来配置。不仅在校级层面上,就是在院级层面上实行资源共享的也不多。由于不能在校级层面实现资源共享,或者说不能在多种学科中实现共享,就使得原本紧张的教学资源无论怎么设都不够。

我曾拿厦门大学的课程数据与哈佛作过比较,哈佛大学2004~2005学年,该校本科生6500人,实际开设专业课745门、共享课413门;而厦门大学以及国内大多数研究型高校的课程一般是2500门左右。厦门大学如果能做到资源共享,2500门课绝对够了,做不到时,即使4000门也不够用。换句话说,现在大学的思维还是增加课程门数,却不想在共享上做文章。老师非常累、学生不受益。

有鉴于此,我校本次修订教学计划,打破了学院与专业学科之间的界限,克服不同单位课程资源互不共享的弊端。原则上,所有院系开设的课程都要对全校开放,法学院本科生的必修课,经济学院本科生可以当做选修课来上。

除平台课程和课程打通之外,新的教学计划还将根据学生未来升学或就业的不同志向设置多个方向,令学生有较大幅度自由选择专业或专业方向课程。每个专业可再设若干小类专业方向。例如,就业方向可再分为职业类课程模块(旨在帮助学生到某一个职业直接就业)、行业类课程模块(旨在帮助学生到某行业大类就业)、复合类模块(旨在为学生同时提供两种以上的学科背景和就业技能)、升学(考研)。出国深造方向的可再分为学科类、跨学科类等。为使整个教学计划更富有弹性,这类课程基本是选修课,课程数量应数倍于学生应修的课程,让学生有更多自由选择机会。

《大学周刊》:可以说,厦门大学试图通过本次教学计划修订在本科教育方面作一种较为全面深入的改革,改革之后厦门大学的本科教学面貌会发生哪些变化?

邬大光:厦门大学的改革是基于深入思考后的一种行动,对于改革的效果目前暂时还不能作最后评价,但可以预见的是,经过这次改革,厦门大学的本科教学面貌将会发生一次质的变化。

首先,课程质量明显提高。这样的一种改革将有利于整合学校的优秀教学资源,把全校的优秀课程都呈现在学生面前,同时,解放了相对紧张的师资。

其次,课程质量标准更加规范,避免了选修课不公平现象的发生。过去,同一门选修课由于不同学院开设,选修人数的不均匀,出现了“大小班教学,考试用不同的卷子,学生认为不公平”的情况,修订后的本科教学计划将克服这一情况。同一门课程归口管理,统一课程大纲,统一课程质量标准,用同一张考卷,这样就改变了过去评分标准不一致的问题。

最后,学生的选择余地更大了。比如,一个法学院的学生,利用大学四年修满了经济学院的应修课程A类的学分,就可以获得经济学第二学位。同样是这些应修课程,他没有能力修完A类,而选择修完了B类,则相应地获得《辅修本科专业证书》。这一做法进一步改变了过去那种硬性分配制,改变了因同学选不到自己感兴趣的课程而造成选修课“选而不修”、“修而不选”的尴尬状况。

|