| 今天是

|

|

欢迎访问中国教育网新版 |

|

吴晓莲携新作《我和爸爸吴敬琏》亮相上海

|

|

来源:《解放日报》 2007-6-18 7:52:00 |

| |

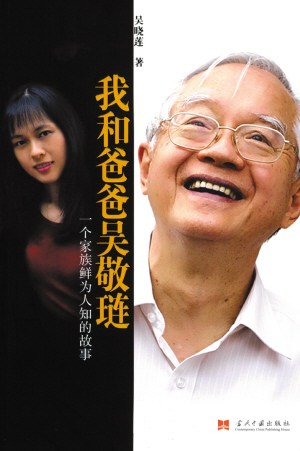

吴晓莲新作《我和爸爸吴敬琏———一个家族鲜为人知的故事》封面

吴敬琏,连续两年高票当选“CCTV中国经济年度人物”;他是国人最熟悉的经济学家,他在各种场合发表的观点和言论,被媒介争相刊登和转载。生活中的吴敬琏又是什么样呢?

吴敬琏的长女吴晓莲昨天带着新作《我和爸爸吴敬琏———一个家族鲜为人知的故事》,在福州路上海书城与读者见面,让我们藉此“走近”这位经济界的风云人物。

不美化也没刻意保持客观

由当代中国出版社出版的这本书从“家人”的角度,让人们看到了经济学家吴敬琏的精神世界、事业追求和成功背后的艰辛,以及三代中国知识分子的执着追求和质朴生活。还首次向读者揭示了影响吴敬琏一生的关键人物———其母邓季惺的传奇经历!他的生父吴竹似、继父陈铭德和母亲邓季惺1929年创立并经营《新民报》,为中国报刊出版事业作出了开拓性贡献。

在美国生活多年的吴晓莲坦率地告诉记者,她写这本书是想知道吴敬琏是如何成为吴敬琏的。她说:“我写完后,只把书中跟爸爸有关的一部分给他看了。我跟他说,事实性的错误你可以改,但属于我观点性的内容你不许改。”她强调,在书中没有美化父亲,但也没有刻意地保持所谓的客观立场。

在吴晓莲眼中,爸爸是很执着的人,无论大事小事,只要是他愿意研究的,他必定给你研究出一套理论来,而且学以致用。她说起这么一件事:我小时候,爸爸认为婴儿吃瘦猪肉有营养,可是婴儿怎么能消化得了呢?我爸的理论是:得把肉煮得很烂:煮一会,拿出来,捣捣碎;再煮一会,再拿出来,再捣捣碎;一直煮到肉已经变成了木头渣滓一般。保姆喂我的时候,我自然拒绝吃木头渣滓。

耶鲁归来青丝变白发

能证明吴敬琏执着的还有一件事:1983年1月在福特基金会的资助下,吴敬琏以中国社会科学院研究员的身份到美国耶鲁大学当访问学者。53岁的他,拿着个笔记本,从本科生的基础课程到研究生的讨论会都认真参加。

中国社科院的一名正研究员,在美国同行眼里是一个相当受尊重的学术地位,加之20世纪80年代初,能与中国大陆来的经济学家亲自交流,对美国的学者们也是很难得的机会,所以耶鲁的教授们经常邀请吴敬琏一起对经济学的热门话题进行讨论。然而他们并不知道,吴敬琏这位中国经济学家,受政治运动之累,对现代经济学尚在“补课”阶段。每一次与美国同行们的交流之前,他所做的准备工作都等于在弥补几年,甚至是十几年前流失掉的时间。他非常紧张:他紧张一些书是自己没看过的;他紧张那些论题是自己不熟悉的;他也紧张自己的英文尚不够流利,所以他一刻不停地学习。

他的好朋友、经济学家周叔莲说,吴敬琏从耶鲁回来时,头发都白了。(记者姜小玲)

|

|

|

| ■相关链接

|

|

|

|

|

|

|

|

学子前程 |

|

|

热门推荐 |

|

|

|

|