|

教师节前,陶家寨一对老教师的农家小院,喧闹了起来。

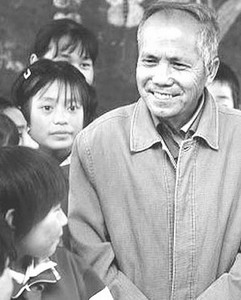

今年69岁的刘让贤,一边拾掇着院里4分菜地上的青菜豆角,一边和记者愉快搭话。老伴周秀英则忙着采摘梨树枝头的鲜果,笑吟吟招待来客。

“20多年了,这个小菜园就是我们东山乡什巴小学的蔬菜基地。你瞧,白菜、圆白菜、红白萝卜、芹菜、西红柿、豆角、土豆、韭菜……一年能收千把斤,都是学生们爱吃的。上周一,校车才拉走百十斤哩。”刘让贤说。

12年前,本报曾以通讯《冰草扎根在高原》(见1997年9月4日1版),详细报道了刘让贤这位乡村小学教师的先进事迹。如今,刘让贤退休7年了,和老伴回到县城生活,但依然关心着学校,爱护着孩子们。

1956年,15岁的刘让贤,随家庭从天津到青海支农。几年后,家里人都返回了渤海之滨,惟有他在互助土族自治县贫瘠的山乡扎下了根。1959年,念完中学的刘让贤,作为具有较高文化的农民,踏上了乡村小学的讲台,一直到2002年退休。

扎根土乡53年,乡村执教43年,退休后又当起了小学义务种菜工。人们称刘让贤对学校近乎“痴迷”。刘让贤自己说,此生最叫他留恋的,莫过于校园的钟声。

33年前,刘让贤当上了东山乡什巴小学校长。他很早就认识到开展丰富多彩的校园活动和走出校园、走进社会活动,对于学生健全人格、健康成长的重要性。1983年,刘让贤首创青海省第一份少先队油印队报《土乡红领巾》。这张土头土脸的小报,让不起眼的偏僻学校,与上海、江苏、山东等地上百所学校建立了“手拉手”联系,让内地和沿海许多学校的少先队员,知道了青海高原有一个“什巴小学”。

顺应土族群众视“三”为吉祥的习俗,刘让贤因地制宜,先后为学校创建了150多个“三个一”班队实践活动方案。“种一块试验田,搞一次科普宣传,做一次科学示范”,“写一封信、寄一份队报、交一个朋友”,“付一份劳动、做一件好事、献一份爱心”,“挖一捆药材、拣一斤杂骨、回收一个酒瓶”……

在什巴小学的留言簿上,记者看到一位山东教师写道:“我简直不能相信,这么穷困的山沟,竟有这样敢为天下先的好老师,他使教学、育人达到近乎完美的结合……”

刘让贤,作为优秀党员、全国劳模,30多次受到国家和省里表彰,10多次受到党和国家领导人接见。20多年来,他林林总总得到十几万元奖金,都用在了资助贫困家庭学生和设立育人奖励基金上。

刘让贤的两儿一女,都平静地生活在土乡。女儿刘玲也是教师。老两口高兴地说,外孙女明年高考,心中志愿还是师范学院。 |