|

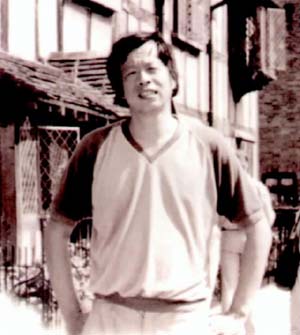

王小波

最近《王小波全集》出版,收录了王小波从上世纪70年代末到去世前凡20年间,致爱人和友人的多封书信。读罢王小波书信,我又一次惊叹自己直觉的准确——过去读小波小说的印象完全被他的书信证实!虽然小波喜欢谈性,我却一直觉得性不是困扰他的问题,因为他的笔墨虽常离不开性爱,但都写得比较玄虚,好玩是好玩,毕竟不真切。

相反的,他一写到贫困匮乏的生活,那种绘形绘色就跃然纸上,可谓力透纸背。与所谓“浪漫诗人”的印象不甚相合的是,钱的问题和与钱有关的挫折感,可以说纠缠着他直到他离世。而且这种痛苦和挫折,正是从欧风美雨浸润的留洋生活开始的。

小波本来很想在美国拿个洋学位镀一层金,然后回国找个好工作。但来美后困难重重,原定目标很难达到。小波聪明,会C编程,也懂汇编语言,学过硬件课程,作过统计项目;他在人民大学学的是商业和经济学,又喜欢自学,数学和统计学的功底比经济系一般学生强——然而在美国联系学校时却因英文差而屡战屡败,后来想读数学又因没有数学背景而被拒之门外。于是放下身段为拿洋学位去中餐馆打工,每天累得“屎尿横流”也交不了几天学费。

百般无奈之下,小波虽然看不起国学是傻大姊订扣子,最后却也只能在美国匹兹堡大学东亚系靠着老祖宗留下的国学拿了洋硕士文凭。

由于他在美国留学期间屡屡碰壁,受尽了洋人的冷言冷语,气得他说“美国人都不是好东西”,“美国WAITER是猪”;感叹中国太穷,“让我在美国盖不住脸”。由于生活环境恶劣,一条街上20多个中国人被打被抢,他急得要去学泰拳,恨不能把抢劫的洋人“打出屎来”……这,就是王小波的美国经历。

也许因为在美期间要解决昂贵的学费问题,小波夫妇回国时一贫如洗。他感叹周围的中国人都“把我们当穷光蛋”。这滋味大概很不好受,所以他万般叮嘱朋友刘晓阳如果要回国一定要赚足钱,“带个两三万回来,起码也得万儿八千”;回国后也许因为学历不尴不尬,刚开始进北大工资职位都不高,他感叹“每月才10美元的工资,我心情怎么好得起来”。

贫困的阴影一直困扰着他,虽然回国后的每一步路,他都是仔细算计过认为在经济上有利可图才走的——比如从北大跳槽到人大,是因为他的老朋友在人大的地位上升了,可能要当副校长,于是他打算“再杀回人大经济系”谋前程;去了人大以后辞职当自由职业者,是因为经导师牵线他的小说拿了台湾《联合报》文学奖,奖金够他几年的工资,他因此兴奋起来觉得当自由作家经济出路也不坏,甚至可能好于上班族,并不见得完全是他自己标榜的那样,在体制内不自由做不出成绩云云。

后来小说销路不像他想像得那么好,他就一天天灰下去,越来越绝望(据他外甥的描述)。

读王小波书信,突出的感受是他前期和后期信件的风格变化非常大,具体地说,去美国前和在美国时乃至回国后的信件风格变化极大。

前期的书信有温柔有浪漫也有机智;后期的信件机敏不减当年,却没有了柔情平添了怨恨和刻毒。是的,在美国吃了那么多苦,回国来还是收入和职位都低;一生为经济成功而挣扎奋斗,成功却始终有如镜花水月,咫尺天涯。他心里不平衡,痛苦得不得了,因此充满了恨。

小波喜欢骂人,看过他杂文的,就知道他喜欢骂人傻×;读过他书信的,就知道他其实最喜欢的骂人话还不是这个,他最喜欢的是骂人“穷光蛋”。他骂想留居美国的中国留学生“都是贱货”,他骂热衷政治的中国人“都是穷疯了的穷光蛋”,他说留学生为谋生当男娼的都有,他骂某某留美人士说“头无片瓦算什么东西”……可见“留美”和“穷光蛋”是他心里最敏感最痛切的地方。但小波是个善于掩饰的人。他很少在公开发表的文字中流露自己的这一面。

这,就是王小波,一个被仇恨吞没的人,而那么多的恨,说到底不过为一个字:穷。

小波恨美国人因为美国人看不起他穷;他恨中国人因为中国人和他一样穷。广东话里有一句“憎人富贵嫌人贫”,王小波是个典型。也可以说他是被美国人彻底打垮了。虽然没有刀枪棍棒,美国人的富裕和自己的贫困把小波彻底打垮了。

人们都知道小波是中国著名的自由派,当年和“中国可以说不”的作者们颇打了一阵笔仗。

据李银河回忆,当年有美国记者采访小波,问,“听说你们中国人现在都在说不?”小波回答,“你们找错人了!”

是的,他们真找错人了。留美归来的小波,和“说不”们实在不是同一族类,他属于另一种中国人。

王小波小传

王小波,1952年生于北京,是一个特立独行的作家。1984年,随妻子李银河赴美留学,4年后获美国匹兹堡大学东亚研究中心硕士学位。1987年回国任教于北大,3年后转投人大。1992年转为自由撰稿人,从事创作。1997年4月11日因心脏病突发在京病逝。

王小波的作品被誉为“中国当代文坛最美的收获”。目前出版的主要作品有:《黄金时代》、《白银时代》、《青铜时代》、《我的精神家园》、《沉默的大多数》、《黑铁时代》、《地久天长》等。 |