|

高考中,生物实验题考查的是考生设计和完成实验的能力,其基本形式是对某些生命现象进行实验验证、实验探究、实验方案设计以及实验现象的分析。下面,我们就实验题的题型及例题进行解析。

一、实验设计的评价及改正题

例1(2001年高考广东卷)为证实“二氧化碳是光合作用合成有机物必需的原料”,某同学制订了下列实验方案:

1.实验目的(略);2.实验材料和用具(略);3.实验方法和步骤:

①用一适当大小的玻璃罩罩住一株生长正常的盆栽绿色植物和一杯NaOH溶液,密封不漏气;

②将上述植物及装置放在暗室中饥饿,消耗掉叶片内贮藏的有机物。暗室内装有红色安全灯;③饥饿一定时间后,自暗室中取出,照光若干小时,使其充分进行光合作用;

④取一叶片,放入盛有酒精的烧杯中,水浴加热,使叶绿素溶于酒精中;

⑤将已脱绿的叶片取出,平铺在一个培养皿内,用碘-碘化钾溶液,检测有无葡萄糖的特异颜色反应出现。

该实验方案有几项明显的错误,请指出错误并改正。

思维激活:解答此类题,首先要了解实验目的,其次要根据平时掌握的实验原理、方法和实际操作去判断题干给出的实验设计正确与否,最后对实验设计作出评价,并设计正确的实验方法和步骤。

二、补充和完善某一实验题

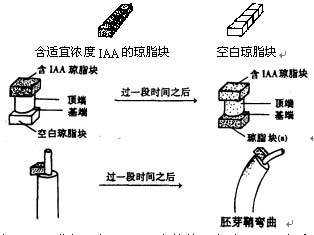

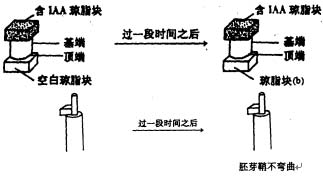

例2(2001年高考理综卷)有人设计了下列实验,试图证明“生长素(IAA)在植物体内的运输,主要是从植物体形态学上端(顶端)向下端(基端)运输,而不能倒转过来运输(如生长素只能从胚芽鞘的上端向下端运输)”。

1.实验材料、用具:胚芽鞘、琼脂、刀片等;

2.实验方法、步骤与结果:

①制备琼脂块;

②取一段胚芽箱中间部分,上面放含IAA的琼脂块,下面放空白琼脂块;

③取步骤②下面琼脂块(a)的一部分放在去尖的胚芽鞘一侧;

3.结论:以上实验证明了“生长素(IAA)在植物体内的运输,主要是从植物体形态学上端(顶端)向下端(基端)运输,而不能倒转过来运输”。

我们认为,仅用①、②、③步骤还不足以严密论证以上结论,请在上述实验的基础上补充相应的实验方法、步骤和结果。

解析:生长素在植物体内是极性运输,即形态学上端(顶端)向下端(基端)运输,并且受重力因素影响。实验步骤①、②、③只证明上端(顶端)向下端(基端)运输,而未证明下端(顶端)不能向上端(基端)运输,应设计对照实验,把胚芽箱中间部分倒转放置,再观察、检测。有的同学把补充实验设计成胚芽鞘形态学方向不变,含IAA的琼脂块与空白琼脂块互换位置,这样并不科学合理,其原因是这样做会受到两个变量,即运输方向和重力因素的影响。

参考答案:补充方法、步骤与结果①:另取一段胚芽鞘中间部分倒放。上面放含IAA的琼脂块,下面放空白琼脂块;

补充方法、步骤与结果②:取补充步骤①下面琼脂块(b)的一部分放在去尖的胚芽鞘一侧。

思维激活:此类题型一般都有图示,因此认真阅读题干文字,仔细观察图示是关键。应在理解原设计思想的基础上,去补充和完善。

三、分析实验结果并得出结论题

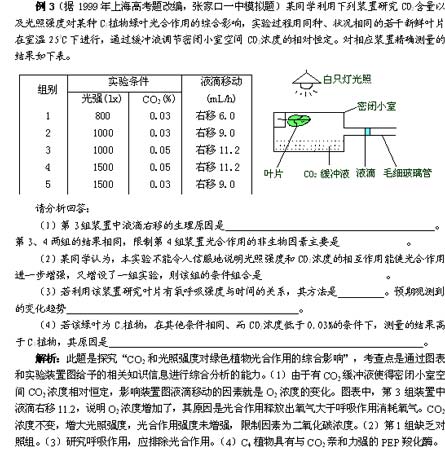

参考答案: (1)光合作用释放出氧气大于呼吸作用消耗氧气;二氧化碳浓度。(2)光强度800 lx,二氧化碳0.05%。(3)在黑暗中进行;随着时间增加,液滴的移动速度越来越慢直至停止。(4)PEP羧化酶与二氧化碳亲和力强。

思维激活:此类题型,一般是用实验装置图表示实验方法、原理、固定条件、材料,用图表数据表示实验变化条件、现象、结果。因此,应认真分析图表和实验装置图所给出的信息,比较实验条件引起的现象和结果,结合理论知识去分析结果,得出结论。

四、设计实验方案题

例4(2004年高考北京卷)一种以地下茎繁殖为主的多年生野菊分别生长在海拔10m、500m、1000m的同一山坡上。在相应生长发育阶段,同一海拔的野菊株高无显著差异,但不同海拔的野菊株高随海拔的增高而显著变矮。为检验环境和遗传因素对野菊株高的影响,请完成以下实验设计。

(1)实验处理:春天,将海拔500m、1000m处的野菊幼芽同时移栽于10m处。

(2)实验对照:生长于 m处的野菊。

(3)收集数据:第二年秋天 。

(4)预测支持下列假设的实验结果:

假设一:野菊株高的变化只受环境因素的影响,实验结果是:移栽至10m处的野菊株高 。

假设二:野菊株高的变化只受遗传因素的影响,实验结果是:移栽至10m处的野菊株高 。

假设三:野菊株高的变化受遗传和环境因素的共同影响,实验结果是:移栽至10m处的野菊株高 。

解析:植物的株高受多种因素的影响,如遗传、环境等。假如野菊株高的变化只受环境因素的影响,无论原来多高,移栽到同一海拔高度处后,株高之间无显著差异。假如野菊株高的变化只受遗传因素的影响,移栽到同一海拔高度处后,株高与原海拔处无显著差异。假如野菊株高的变化受遗传和环境因素的共同影响,移栽到低海拔高度处后,应比移栽处矮,比原海拔处高。实验设计应遵循对照原则,并收集、记录相关数据。

参考答案:(2)10m、500m、1000m;(3)测量株高,记录数据;(4)与10m处野菊株高无显著差异;与原海拔处(500m、1000m)野菊株高无显著差异;原海拔(500m、1000m)移栽后,比10m处矮,比原海拔处高。

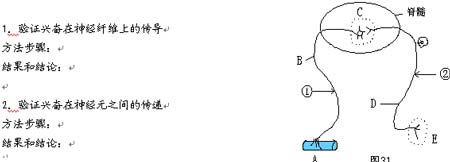

例5(据2003年高考理综题改编,张家口一中模拟题)下图为某种反射弧示意图,给你提供必要的实验用具,如电刺激设备(①、②可作为刺激点)、电位测量仪(可测量出神经纤维上电位变化)等,请设计试验方案,以探究兴奋(神经冲动)在神经纤维上和在相邻两种神经元之间的传递特点(是双向的还是单向的),并预期可能的实验结果及结论。

解析:此题是考查反射弧的结构,兴奋在神经纤维上的传导和兴奋在神经元之间的传递方向的实验探究题,刺激①,检测①两侧电位变化,刺激②,检测D、B电位变化即可探究。

参考答案:1.刺激①,观察A的变化并检测B点电位变化。若A收缩但B处无电位变化,则证明是单向传递;若A收缩且B处也能检测到电位变化,则证明是双向传递。2.刺激①,检测D处电位变化;刺激②,检测B处电位变化。若B处能测定到电位变化,D处检测不到,则证明是单向传递;若B处能测定到电位变化,D处也能检测到电位变化,则证明是双向传递。

思维激活:实验方案的设计题一般给出了设计的要求,如原理、材料、处理方法等,可根据题干对实验设计目的要求和回答的具体内容结合理论知识去设计,一般应包括:实验题目、假设、预期、实验、对照实验、观察和收集数据、分析、推论、交流。

(作者:贺占云 张贵忠) |